成果を生む情報発信とは?「目的から考える設計」のすすめ

- デザイン・ブランディング

パンフレットや広報誌、Webサイトなど──。

さまざまなツールを通じて、情報を発信する機会が増えるなかで、「作ったのに思うような反応が得られない」「一度公開してから、そのままになってしまった」と感じることはないでしょうか。

どんなに完成度の高い制作物でも、届けたい相手の心に届き、行動や意識の変化につながらなければ、思い描いた成果にはつながりません。

大切なのは、“何を作るか”よりも、“何のために作るのか”。

本記事では、当社(セキ株式会社)が、日々の制作の中で大切にしている「目的から考える設計」の考え方と、成果を見据えた実践のヒントをご紹介します。

目次

「手段」ではなく「目的」から考える

多くの場合、「パンフレットやリーフレットを作りたい」「サイトをリニューアルしたい」といった“手段”をもとにご依頼をいただきます。もちろん、その方が動き出しやすく、実行イメージも描きやすい利点があります。

ただその反面、「誰に、何を、どう届けたいのか」という本来の目的がぼんやりしてしまっていることも多々あり、完成後の活用にもつながりにくいことがあります。

一方で、「目的から考える設計」は、まず「どんな変化を生みたいのか」という理想の姿を描き、そこから必要な手段やプロセスを整理していく考え方です。

たとえば、

「地域の魅力を再発見してもらいたい」

「社員一人ひとりの意識を高めたい」

「申し込みや契約件数を増やしたい」など、

目的を“行動や意識の変化”として捉えることで、デザインや表現、発信方法のすべてが一つの方向にまとまりやすくなります。

つまり、制作物は単なるアウトプットではなく、変化を生み出すきっかけとしての役割を担うもので、「目的」から考えるという姿勢が、その第一歩になると考えています。

手段から考える場合

・「パンフレットを作りたい」「サイトをリニューアルしたい」など、“形”から出発する

・作ること自体が目的化しやすく、完成後の活用が続かないことも

目的から考える場合

・「地域の魅力を再発見してもらいたい」「社員の意識を高めたい」など、“変化”から出発する

・目的に沿って最適な手段を選べるため、成果につながりやすい

▶ ポイント:制作物は“作ること”がゴールではなく、“変化を生み出すきっかけ”である。

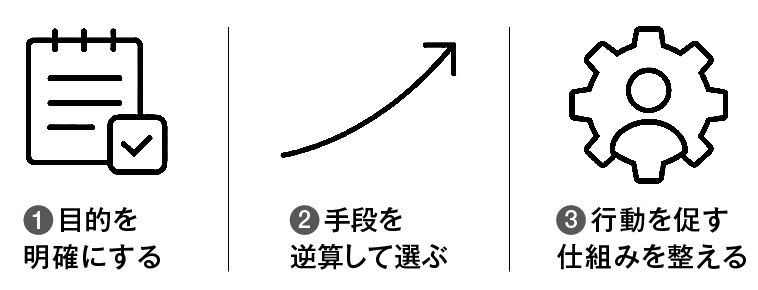

目的から考える設計の3ステップ

目的から考える設計を実践するためには、「なぜ作るのか」「どう届けるのか」「どう活かすのか」という流れをあらかじめ描いておくことが大切です。

ここでは、実際の制作現場でポイントとなる3つのステップをご紹介します。

①目的を明確にする──成果を生む発信の“軸”を定める

最初に行いたいのは、「何を達成したいのか」を整理することです。この“目的”があいまいなままだと、表現や構成、デザインの方向性が途中で揺らいでしまうことがあります。

成果を考えるときは、単なる数値(アクセス数・配布数)だけでなく、「どんな行動を起こしてほしいか」や、「どんな印象を残したいか」といった“変化のイメージ”を描くことがおすすめです。

たとえば、

・「地域の方が新しいサービスを知るきっかけをつくりたい」

・「社内での取り組みを前向きに共有したい」

・「資料請求をしやすく変えたい」

といった小さな目的でも構いません。

目的を明確にすることで、全体の方向性が定まり、迷ったときにも立ち返る“軸”を持てるようになります。

②手段を逆算して選ぶ──目的に合った伝え方を考える

目的が明確になったら、次は「どう伝えるのが最も効果的か」を考えます。

印刷物、Webサイト、SNS、動画、イベントなど、手段はさまざまですが、どれが最も届きやすいかは、目的や相手によって異なります。

たとえば、

・「共感を広げたい」なら、ストーリー性や体験を伝えるブランドブックやブログ記事を。

・「行動を促したい」なら、LPサイトやSNSのように動線を設計しやすい媒体を。

・「理解を深めたい」なら、詳細なパンフレットの作成やワークショップやイベントを。

このように、目的を起点に考えることで、自然と「ふさわしい媒体」や「伝え方」が見えてきます。

当社では、印刷・デザインの枠を越えて、WebサイトやSNS、リアルイベントなどさまざまな手段を一体で捉えた情報設計を行っています。

③行動を促す仕組みを整える──“続いていく”設計に

目的を達成するためには、「作った後にどう使われるか」を考えておくことも重要です。

どんなに丁寧に作っても、運用や共有の仕組みがなければ、情報は一度きりで終わってしまいます。

制作段階から、「どのように活用し、どう続けていくか」を想定しておくことで、ツールは長く“生きる”存在になります。

たとえば、

・公開後の反応を集めて次の発信に活かす

・社内外での共有ルールを整える

・印刷物とWebサイト・SNSを連動させて広げる

といったことを目指し、事前に仕掛けを取り入れておくと、情報が“流れ続ける”形になっていきます。成果を支えるのは、完成度よりも「続けていく工夫」です。使われ続けることを前提にした設計が、結果として、より大きな成果を生み出していきます。

【事例】「防災マップ」と「ワークショップ」に見る目的から考える設計

市民の皆さまに「防災への取り組みを広く周知し、防災意識を地域に波及させていく」という目的を達成するために、愛媛県伊予市様では、「防災マップ」の制作を行いました。加えて、リアルイベントである「ワークショップ」の企画・運営も実施されています。当社がご支援させていただいたこれらの事例は、下記よりご覧ください。

SEKIディレクターのこだわり

ご依頼は、防災マップ(冊子)の制作でしたが、作って終わりにせず、市民への浸透と活用を目指し、提案段階からワークショップを企画しました。

予算は冊子制作の範囲内で行うため、「防災意識の市民浸透と行動開始」を最大の目標に、バックキャスティングの発想で実行可能かつ効果的な施策を検討しました。

具体的には、①冊子完成・配布の周知、②内容理解と行動促進、③行動のきっかけづくり、の3段階を目標に設定。ワークショップの参加者は、地域の各世代のリーダーを中心に構成し、リーダー教育からの地域浸透を目指しました。

①では、市長発表とワークショップをプレス取材していただき、テレビ放映や新聞掲載が実現。

②では、冊子制作に協力いただいた専門家による講演とファシリテートを実施。

③では、地域での活動例を紹介し、実践につなげました。

一連の催しの主催・実行は市役所様にお願いし、私たちは企画・準備面でサポートに徹しました。

ワークショップは盛況に終わり、後日もラジオや雑誌で、冊子や地域の防災活動が取り上げられました。

当初の目的は、何とか達成できたと感じています。

目的思考を日常に根づかせるためのヒント

「目的から考える設計」は、特別なノウハウではなく、日々の発信の中で少しずつ意識していくことで身に付いていく考え方です。

大がかりな取り組みでなくても、日常の小さな発信や行動から取り入れることができます。

▶目的を言葉にして共有する

新しい制作や発信を始めるとき、「今回の目的は何か」を言葉にしてチームで共有してみましょう。

“誰に・何を・どうしてほしいか”を明確にするだけで、方向性がそろいやすくなります。

▶小さな変化を観察する

成果は“数字”だけではありません。

「問い合わせが増えた」「社内で話題に上がるようになった」「見た方から反応が届いた」──

そうした小さな変化を見つけることで、次の改善のヒントが生まれます。

▶受け手の気持ちや行動を意識する

どんな媒体を使うかよりも、受け手がどう感じ、どういう行動に出るかを意識してみましょう。

パンフレットを手に取ったとき、SNSの投稿を読んだとき──

どんな気持ちや行動につながってほしいかを想像すると、表現に一貫性が生まれやすくなります。

▶続けられる仕組みをつくる

担当者だけに負担が集中しないよう、更新やチェックの仕組みを整えておくことも大切です。

更新のタイミングを決めたり、役割分担のルールを設けたりすることで、発信を“続けやすい状態”にできます。

こうした小さな実践を積み重ねていくことで、目的を意識する姿勢が日常業務の中に自然と根づいていきます。そして、目的を起点に考えることが習慣になれば、情報発信は“作業”から“成果を生むプロセス”へと変わっていきます。

まとめ:「何を作るか」より「何を変えたいか」

ツールや発信の本当の価値は、“形”そのものではなく、そこからどんな変化を生み出せるか にあります。

目的を出発点に考えることで、情報は「伝える」だけでなく、「動かす」力を持つようになります。それは、大きなプロジェクトでなくても構いません。社内の掲示物や案内チラシ、SNSの投稿──どんな小さな発信にも、相手を動かす視点を込めることができます。

当社(セキ株式会社)では、パンフレットや広報誌、Webサイト、SNSなど、一つひとつの制作物が作って終わりにならないよう、「目的から逆算した設計」と「伝え続ける仕組みづくり」を通じて、成果を生む発信をサポートしています。

「もっと伝わる形にしたい」「情報発信を仕組みとして整えたい」──そんな段階からでも構いません。“目的起点の発信”をともに考え、実践するパートナーとして、ぜひお気軽にご相談ください。

【関連記事】