【誰でも使える!】心を動かし、行動につなげる「いいキャッチコピー」のつくり方

- デザイン・ブランディング

目次

コピーづくりに迷ったときに、まず考えたいこと

パンフレットやポスター、SNSの発信などをご担当されている方の中には、「キャッチコピーって、なんだか難しそう」「センスのある人しか書けない」と感じている方も多いのではないでしょうか。

でも実は、心に残る“いいコピー”には、いくつかの共通点があります。大切なのは、「何を伝えたいのか」「誰に届けたいのか」をはっきりさせることです。そして、その言葉が読み手の感情や行動と、自然に結びついているかを考えることです。

この記事では、まず「行動を生むコピーには、どんな言葉の工夫があるのか」を読み解くところからスタートします。次に、誰でも実践しやすいコピーづくりの“5つの視点”をわかりやすくご紹介。後半では、コピーとデザインの相乗効果についても触れながら、読み手の背中をそっと押すような一言をつくるためのヒントをお届けします。

共感から始まる、伝わる言葉づくり

“自分ごと”に変わる瞬間のつくり方

誰かの背中をそっと押す──行動を促すコピーには、そんなやさしい力があります。

たとえば、駅でふと目にした観光ポスターに添えられた一言が、なぜか心にすっと入り、「行ってみたいな」と思わせてくれることがあります。

特別な理由があるわけではないけれど、その土地の風景や空気感が言葉と重なり、自分の気持ちにそっと寄り添ってくれるように感じるのです。

こうしたコピーに共通しているのは、読み手の気持ちに寄り添いながら、「動くきっかけ」をそっと添えていること。

語りかけるようなやわらかいトーンで、「行ってみるのもいいかも」と思える余白を残してくれるからこそ、自分の気持ちとして受け取ることができるのです。

大げさな言葉ではなく、まるで自分の中からふと浮かんできたように思える一言。

行動を促すコピーとは、無理やり何かをさせるのではなく、「そうか、それもありかも」と気づかせてくれる存在なのかもしれません。

「たしかに」を生む、言葉の理由づけ

コピーは、一瞬の印象を残すだけでなく、私たちの暮らしや季節の風景にまで影響を与えることがあります。

その代表的な例が、「土用の丑の日にうなぎを食べる」という習慣です。

実はこの“土用の丑の日”という言葉そのものが、江戸時代の学者・平賀源内によって生み出された、いわばキャッチコピーでした。

夏に売れにくいうなぎをどう売るか──という相談を受け、「土用の丑の日にはうなぎ」という言葉を掲げて売り出したところ、人気が定着したといわれています。

背景には、夏バテしやすい時期に、栄養価の高いうなぎを食べて元気をつけようという、理にかなった理由づけもありました。

このように、言葉には人の行動だけでなく、暮らしのリズムや文化そのものを形づくる力があります。

季節や日常に寄り添うコピーは、読み手の感覚と自然に重なり、共感や納得感を生み出します。

「それ、わかる」「たしかに」と感じられる言葉には、無理のない説得力があります。

日常の中に静かに入り込むコピーこそ、長く愛され、心に残る存在になっていくのかもしれません。

いいキャッチコピーをつくるための「5つの視点」

誰に届けたい?──読み手の顔を思い浮かべる

コピーづくりの出発点は、「誰に伝えたいのか」を明確にすることです。

たとえば同じ商品の紹介でも、初めて知る人に向けるのか、すでにファンの人に向けるのかで、伝えるべき言葉は変わってきます。

「どんな人が、どんな気持ちでこの言葉に触れるのだろう?」と想像してみることで、言葉選びにブレがなくなり、メッセージにも芯が通ってきます。

不特定多数ではなく、たったひとりに話しかけるつもりで言葉を紡ぐと、コピーには不思議と温度が生まれ、より深く心に届くようになるのです。

何を伝える?──メッセージは一つに絞る

伝えたいことがたくさんあると、ついコピーにも詰め込みたくなってしまいます。でも、人が一度に受け取れる情報は、実はそう多くありません。だからこそ、「このコピーでいちばん伝えたいのは何か?」を、まず自分の中でクリアにしておくことが大切です。

たとえば、観光地の案内で「自然の絶景」と「地元グルメの魅力」の両方を伝えたいとき、コピーではまず「絶景の感動体験」に絞り、グルメ情報はパンフレット内やWebサイトで補足する──そんな組み立て方もひとつの方法です。メインメッセージに焦点を当てることで、印象に残る言葉に仕上がります。

伝えることを絞るというのは、削ることではなく、言葉に芯を通す作業。主役が決まると、コピーの輪郭がぐっと鮮明になります。

どう動いてほしい?──“行動導線”を設計する

コピーの目的は、ただ読んでもらうことではありません。その先に「何をしてほしいか」があってこそ、言葉はより意味を持ちます。たとえば、現地に足を運んでほしいのか、Webサイトを見てほしいのか、誰かに話してもらいたいのか──。目的がはっきりすると、自然と語りかける言葉も変わってきます。

「○○しませんか?」「○○してみよう」などのやさしい問いかけや、「今だけ」「もうすぐ締切」といった時限性のある言葉は、読み手の背中をそっと押してくれます。

行動につながるコピーは、読み手の気持ちに寄り添いながら、さりげなく次の一歩を照らしてくれる存在です。ゴールを思い描いて言葉を設計することが、伝わるコピーへの第一歩になります。

気持ちを動かすには?──感情と物語性をひとことに

人の心が動く瞬間は、理屈よりも感覚が先に働くものです。ふとした言葉に「懐かしい」「おいしそう」「行ってみたい」と感じるように、感情に触れるコピーは、読む人の中にじんわりと残ります。

コピーを考えるときには、「この言葉に、どんな気持ちが宿るだろう?」と想像してみてください。たとえ短い言葉でも、その奥に物語の気配があると、自然と読み手の記憶にとどまります。

たとえば、「駅を出たら、潮の香りがふわっと迎えてくれた。」というコピーには、旅先の空気感やはじまりの高揚感がにじんでいます。多くを語らなくても、余白のある言葉は、見る人の想像力をやさしく誘い、気持ちの動きにつながっていきます。

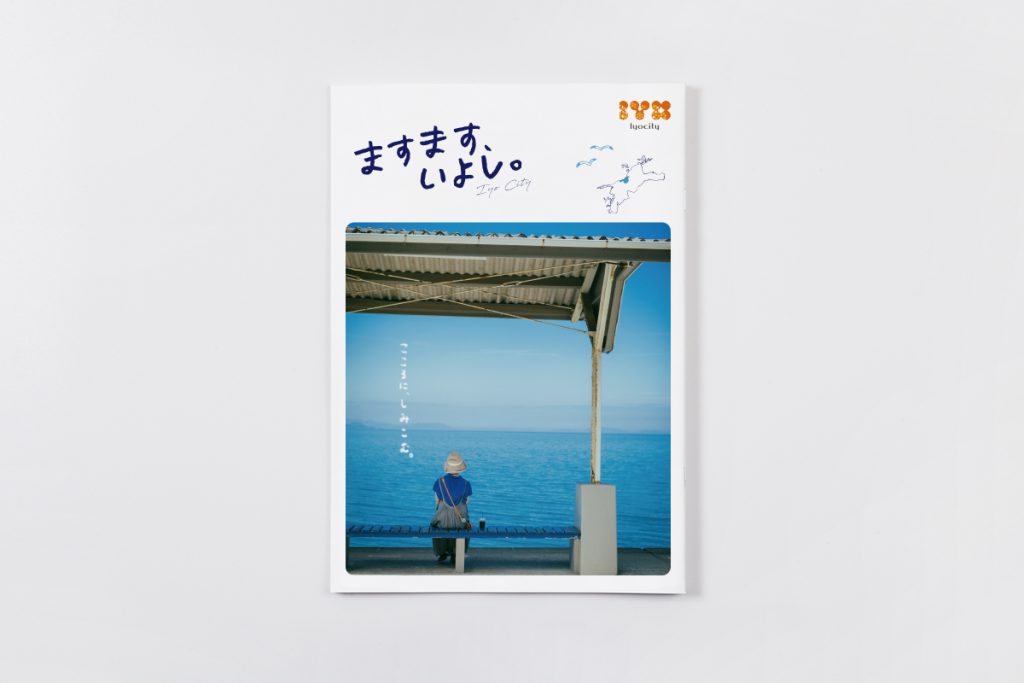

「らしさ」をどう出す?──媒体との相性と世界観を意識する

コピーは、使われる場面によって届け方や受け取られ方が大きく変わります。たとえば、SNSではスクロールの合間に目を引くリズムの良い短い言葉が効果的。一方、パンフレットなら、丁寧で落ち着いた語り口がしっくりきます。

また、その企業や地域ならではの“らしさ”がコピーににじむと、親近感が自然と生まれます。方言や独特の言い回し、ほんの少しのユーモアが、読み手の心に「この雰囲気、いいな」と響くのです。

伝えたいことを、使う媒体に合った形に整えつつ、“らしさ”も大切にすることで、言葉の力はより深く、確かに届いていきます。

言葉とデザインのかけ算で、もっと“伝わる”コピーに

写真やデザインとの相乗効果を考える

コピーは、言葉だけで完結するものではありません。写真やデザインと組み合わさることで、その魅力が何倍にも増し、読み手の心に深く響きます。

たとえば、豊かな自然や地域の風景を捉えた写真と、やわらかく親しみやすい言葉が並ぶと、見る人はその場面をより身近に感じられるでしょう。

また、色使いやレイアウトもコピーの印象を左右します。明るくポップなデザインなら軽やかな言葉が映え、落ち着いたトーンのデザインには丁寧で穏やかな表現がしっくりと馴染みます。

こうした言葉とビジュアルの調和があるからこそ、メッセージはストレートに届き、感情に響く力を持つのです。

言葉とデザインは互いに支え合うパートナー。両者のバランスを大切にすることが、伝わるコピーづくりの大切なポイントとなります。

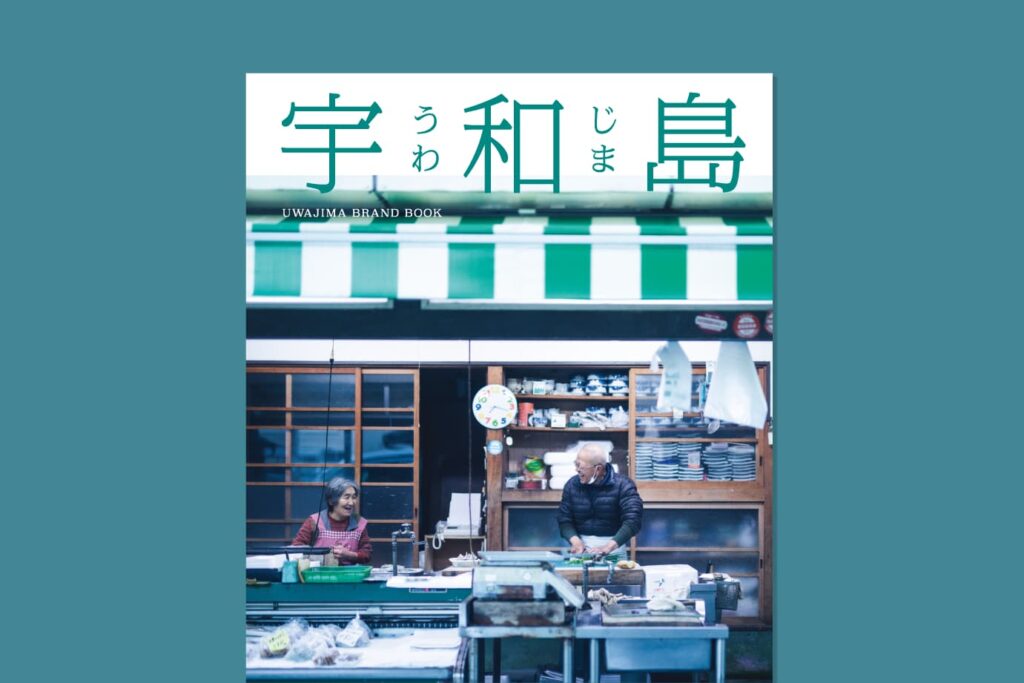

【当社事例】“ユニークな田舎者視点”で届けた、四国の魅力

主に都市圏の方々に向けて、四国の空気や人柄がふっと伝わるような言葉で伝えたい。

そんな想いから、四国各県の方言を取り入れたコピーを展開し、“ユニークな田舎者視点”というテーマでポスターを制作しました。

JRグループの駅構内を中心に、全国各地に掲出されたB1サイズの5連貼りポスターでは、企画からディレクション、デザインまで一貫して担当しています。

ポスターの実際のビジュアルや制作の背景については、下記のリンクよりぜひご覧ください。

SEKIディレクターのこだわり

四国の観光地には、世界や日本の有名観光地のような派手さはありません。

でも、観光地の魅力はネームバリューやインパクトだけで決まるものではなく、むしろその土地固有の歴史や文化、空気感こそが本来的な魅力だと思っています。

例えば、神秘性を感じさせる仁淀ブルー、船が浮いて見えるほどの海、水面をゆるやかに流れる雲。それらの美しい景色や時間の流れ、人の温かさは、四国が誇る魅力です。

そんな四国のPRポスターをプランニングしていくにあたり、「四国にいる地元民からのメッセージ」をそのままキャッチコピーにしてはどうかと考えました。

コピーで目を引くために“心地よい違和感”を持たせたく、あえて四国各県の方言を使った言葉を採用しました。

言葉は文化そのものであり、四国を訪れることでしか味わうことができません。

キャッチコピーによって、美しい観光地の魅力に加え、人のあたたかさや空気感まで伝えることができるような広告表現を目指しました。

まとめ|コピーは、人の心と行動を動かす“最初のひとこと”

キャッチコピーは、商品やサービスの魅力を伝えるだけのものではありません。

誰かの心にふっと寄り添い、「行ってみようかな」「ちょっと調べてみようかな」と思わせる、小さくても大きなきっかけになります。

そして、その言葉がより深く届くためには、届け方=デザインとの調和も欠かせません。

言葉とビジュアルがかけ合わさることで、伝えたい思いが読み手の心にまっすぐ届いていきます。

「言葉にしたいけど、うまくまとまらない」「“らしさ”をもっと伝えたい」──

そんなときは、ぜひ私たちにご相談ください。

セキ株式会社では、コピーとデザインの両面から、“伝えたい思い”をカタチにするお手伝いをさせていただきます。