水性フレキソ印刷のメリットとデメリットを徹底解説

- 環境配慮・印刷

印刷業界でも環境配慮型の原材料や印刷方式が重要視される中で、軟包装パッケージの新しい印刷技術として注目を集めているのが、水性フレキソ印刷です。人にも環境にもやさしい新時代の印刷方式。その導入によって企業様や消費者の方々にどんなメリットがもたらされるのでしょうか?

この記事では、当社(セキ株式会社)で実際に行った事例をご紹介しつつ、水性フレキソ印刷の特長や現状の課題点、今後期待される役割について詳しく解説します。

目次

水性フレキソ印刷とは?

水性フレキソ印刷の仕組みと特長

水性フレキソ印刷は、水性インキを使用した凸版方式の印刷で、製造プロセスにおける温室効果ガス(GHG)の削減など、環境に優しい印刷技術として注目されています。

水性フレキソ印刷に用いるフレキソ版は弾力性のあるゴム版や樹脂版を使用し、少ないインキ量で幅広い印刷基材に転写させることができるため、エネルギー消費をおさえられるエコな技術です。

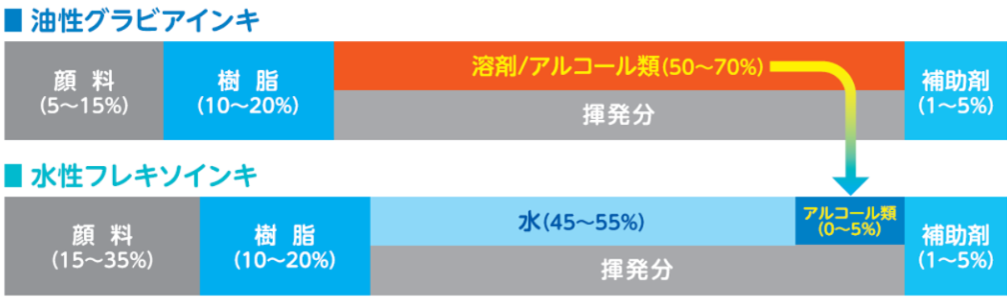

また、水性フレキソ印刷は溶剤に有機溶剤ではなく「水」を使用するため、乾燥時にVOC(揮発性有機化合物)がほとんど排出されません。そのため残留溶剤の心配もなく、食品包装においても安心・安全で人にも環境にもやさしい印刷方式として多くの企業から支持されています。

水性フレキソ印刷の課題と現状

従来フレキソ印刷の課題とされてきた点は、色調のコントラストやグラデーション表現など、印刷再現性がグラビア印刷と比較し見劣りするところにありました。こういった課題から国内では段ボール印刷に用いられることが主流でした。

しかし、現在では技術が大幅に進化し、食品包装フィルムや飲料ラベルなど、シビアな印刷再現性が求められる軟包材にも対応できるようになっています。

特に、食品表示における文字表記ではグラビア印刷を超える鮮明な印刷が可能です。

フレキソ印刷は、あらゆる印刷用基材(紙・フィルム)に転写でき、エネルギー消費も抑えられる環境配慮型の印刷技術として、欧米諸国のパッケージ印刷ではすでに主流となっています。

さらに国内でも、水性フレキソ印刷機+有機溶剤を使用しないノンソルベントラミネート設備を導入する印刷会社も増え、軟包装パッケージの市場で水性フレキソ印刷の普及が進んでいます。

水性フレキソ印刷と油性グラビア印刷の違いは?|メリット・デメリットまとめ

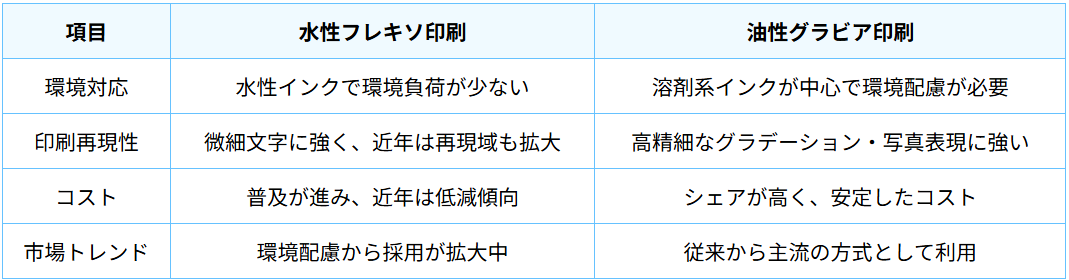

水性フレキソ印刷と油性グラビア印刷は、どちらもパッケージ業界で利用されている印刷方式ですが、それぞれに特徴があります。

まず、水性フレキソ印刷は、環境負荷が少ないことが大きな利点です。一方、グラビア印刷は、高い画像再現力を持ち、市場占有率の高さからコストも安定しています。

水性フレキソ印刷は、油性グラビア印刷と比較するとデザイン再現域が狭く、コストも割高な傾向でした。しかし、近年の技術革新によって、水性フレキソ印刷と油性グラビア印刷の印刷再現域の差は大幅に縮まっています。

食品表示など小さな文字の再現性はむしろ、水性フレキソ印刷の方が油性グラビア印刷よりも鮮明に再現することが可能です。また、国内外で環境配慮が大きな目標として掲げられる現在、フレキソ印刷の普及も徐々に進み、材料調達コストも抑えることができつつあります。

この先コストの面でもグラビア印刷との価格差は縮まっていくこととなるでしょう。

水性フレキソ印刷と油性グラビア印刷、それぞれの印刷方法には独自の強みがあり、市場ニーズに合わせた最適な選択がなされるようになりました。

こうしたなかで、環境問題への取り組みや脱炭素社会の実現に向けて、水性フレキソ印刷の優位性が特に注目されるようになっています。以下の表では水性フレキソ印刷・油性グラビア印刷の特徴をまとめています。

CO₂排出量が約半分?脱炭素社会に向けたCO₂削減効果について

水性フレキソ印刷は、環境に優しい技術として注目されています。

油性グラビア印刷などに用いられる従来の溶剤系インキと比較すると、水性インキを使用することで揮発性有機化合物(VOC)の排出を大幅に削減できます。

さらに、油性グラビア印刷のようにVOCを燃焼装置で完全燃焼させて大気に放出する必要がないため、大量のCO₂を発生させることがなく、結果としてCO₂排出量の抑制にもつながります。

これは、企業様の脱炭素経営やSDGsへの取り組みにも直結する大きなメリットです。人体に悪影響を及ぼすとされる成分を抑制し、工場の作業環境を改善すると同時に、持続可能な社会の実現にも貢献できる印刷方式といえるでしょう。

【動画あり】「えひめバーチャル展示会 脱炭素・ESG【セキ株式会社】紹介ページ」より当社の水性フレキソ印刷工場「SEKI BLUE FACTORY(セキブルーファクトリー)」の様子がご覧いただけます。

このように、企業様が自社の商品パッケージを水性フレキソ印刷に切り替えることは、CO₂排出量の大幅な削減につながります。

一般社団法人サステナブル経営推進機構によると「水性フレキソ印刷+ノンソルベントラミネート※1」の組み合わせは、従来主流であった「油性グラビア印刷+ドライラミネート※2」の組み合わせより、商品パッケージ製造において発生する温室効果ガス(GHG)の排出量を約半分まで抑制することが可能との調査結果を発表しました。

その調査結果を踏まえ、多くの企業(ブランドオーナー)が水性フレキソ印刷を用いたパッケージ製造プロセスへの移行を検討しはじめました。

※1ノンソルベントラミネート:有機溶剤のかわりに水を使用。残留溶剤の心配がなく、安全面・衛生面で優位性が高い。

※2ドライラミネート:日本で主流の有機溶剤を使用。接着剤の希釈に大量の酢酸エチルを使用するため、接着剤塗布後の乾燥が不十分だった場合にパッケージに「臭い」が残ってしまうため、完全燃焼させる必要がある。

脱炭素社会に向けた軟包装パッケージ業界への貢献

軟包装業界において、水性フレキソ印刷の技術は持続可能な社会をめざすうえで欠かせない存在となっています。人や環境にやさしいだけでなく、生産効率の向上や細かな文字の再現といった品質面でも効果を発揮します。

さらに、多様化する環境対応ニーズに応える技術として、水性フレキソ印刷は再生フィルム・再生紙・レーヨン紙など、平滑度の低い多様な基材にも対応可能です。加えて、CI型(センタードラム)フレキソ印刷機では従来難しかった薄手フィルムへの印刷も実現し、フィルムの薄膜化による「減プラ」にもつながります。

こうした利点を踏まえ、企業はバリューチェーン全体やパッケージの基材構成を見直し、CO₂削減に加えて省エネルギー化や省資源化といった環境対応を着実に前進させることができるのです。

企業様側のメリットにも柔軟に適応した水性フレキソ印刷の普及は、印刷業界のサステナブルな変革の一助となっています。

当社における水性フレキソ印刷事業の事例・実績

当社(セキ株式会社)は、2017年に「SEKI BLUE FACTORY(セキブルーファクトリー)」と称した水性フレキソ印刷工場を設立しました。有機溶剤を使用しないため清潔で安全性が高く、安心して働くことができる環境であることが特徴です。

大手飲料メーカー様のペットボトルラベルや、食品メーカー様をはじめとしたパッケージ包装の印刷受注の実績があります。

「SEKI BLUE FACTORY」について詳しくはコチラの資料をご覧ください

2024年には、サントリー食品インターナショナル株式会社様、株式会社フジシール様と当社の協働で、これまで水性フレキソ印刷では実現できなかった両面水性フレキソ印刷の飲料ラベルを開発しました。

詳細は下記PDFをご覧ください。

※下記PDFの飲料ラベルは、2024 年 4 月時点のものになります。

当社では例年、東京ビッグサイトで行われている「JAPAN PACK」や「TOKYO PACK」の展示会に出展し、環境にやさしい水性フレキソ印刷の普及に努めています。

SEKIパッケージ担当者のこだわり

水性フレキソ印刷は、有機溶剤を使用しないため、人体への影響が少なく「使う人にも作る人にも安心・安全」な印刷技術です。

コストは従来方式に比べてやや高くなる傾向がありますが、品質はグラビア印刷と同等レベルまで向上しており、一般的な素材にも幅広く対応できる汎用性を備えています。

当社では、パッケージへの水性フレキソ印刷に「水性フレキソ印刷マーク」を加えることで、環境への貢献をわかりやすく示し、環境意識の高いお客様から信頼をいただき、多くのご利用につながっています。

従来の油性印刷から水性フレキソ印刷へ切り替えることは、CO₂削減という環境対応の目標達成に向けた具体的な数値成果を出すことにも貢献します。

水性フレキソ印刷の普及は、私たちの暮らしと地球環境を守り、より良い未来をつくるために欠かせない大切な使命だと考えています。

水性フレキソマーク・ノンソルベントマーク について(参照:水性フレキソ促進協議会HP)

まとめ|水性フレキソ印刷のメリットとデメリットを徹底解説

水性フレキソ印刷の技術は、環境に優しい特性とあらゆる印刷基材に転写可能な適応力を持つことから、多くの企業で注目されています。

自社商品のパッケージ製造を委託される企業様にとっては、委託先の製造プロセスにおけるCO₂削減効果が高い水性フレキソ印刷の採用は、Scope3に大きく寄与し時代対応の有効な選択肢といえます。

セキ株式会社では、水性フレキソ印刷の豊富な実績と、技術革新による高い印刷再現性を実現しました。水性フレキソ印刷機に加え、有機溶剤を使用しないノンソルベントラミネーターの導入により、企業の環境対応を後押しする設備を備えています。「水性フレキソ印刷のサンプルを見てみたい」など、下記「ご相談・お問い合わせ」フォームよりお気軽にご連絡ください。